現在の設定を自分用のメモもかねて割と詳しく書いていきます。

前回の記事

1. CPU の OC 設定

下手に弄るとクロックが思ったより伸びなくなりますね。PPT は 142W から上げてもほとんど影響なさそうですが,フルロードで 4.45 GHz で駆動していたのが,EDC を盛ると 4.42 GHz とか若干クロックが落ちましたね。

うまく設定すれば,フルロード自動で 4.5 GHz とか狙えるのかもしれませんが詰めるのがとても面倒なので,結果的に自動にしました。

Sandy Bridge 時代は定格 3.4 GHz のブースト 3.8 GHz だったのから,1 コア 4.8 GHz,2 コア 4.7 GHz,3/4 コア 4.6 GHz に設定していたので,意味があったのですが,0.5 GHz 程度盛るのに時間かけるのはちょっとめんどくさいので自動にしています。

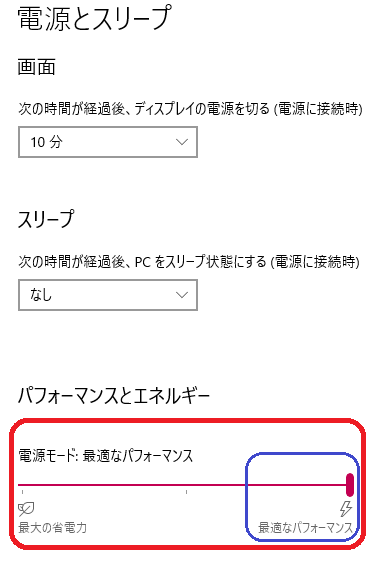

Windows 側の設定ですが,いつも通り電源プランは「バランス」です(高パフォーマンスはデフォルト設定だとクロックが下がらなくなるので,発熱が大きくなり結果的にブーストされる時間が減ります)。

そして,Windows の電源管理で「最適なパフォーマンス」にすること。

ちなみに,「最大の省電力」にするとブーストが効きづらくなるため,ファンの動作が静かになります。ブーストは一瞬でも加速させる分,発熱もひどくなるので,ここを変えるだけでも静音 PC にはかなり効果があると思います。

CCD1 が少し温度高めで,それより 2, 3 ℃ 下で動作するのが CCD2。max 75℃ぐらいしか見たことなく,68 ℃ 前後が一般的なフルロード挙動に収まるようです。

2. RAM の OC 設定

Ryzen の最も効果的な RAM OC。いろいろ見てましたら,5600X に OC RAM 乗せた環境のほうが 5900X 通常環境よりパフォーマンスがよくなるとか,Ryzen を最大限に活かすにはここにそこそこお金をかけるのがよいというところ(Intel は RAM OC による影響は小さめなので,優先度は低めです)。なんといっても min fps が上がるっていう最も重要な要素であったりするわけですが。

4000CL17 製品を購入しています。

前回も掲載していますが,BIOS は「7C56vA51」です。

https://jp.msi.com/Motherboard/support/B550-A-PRO

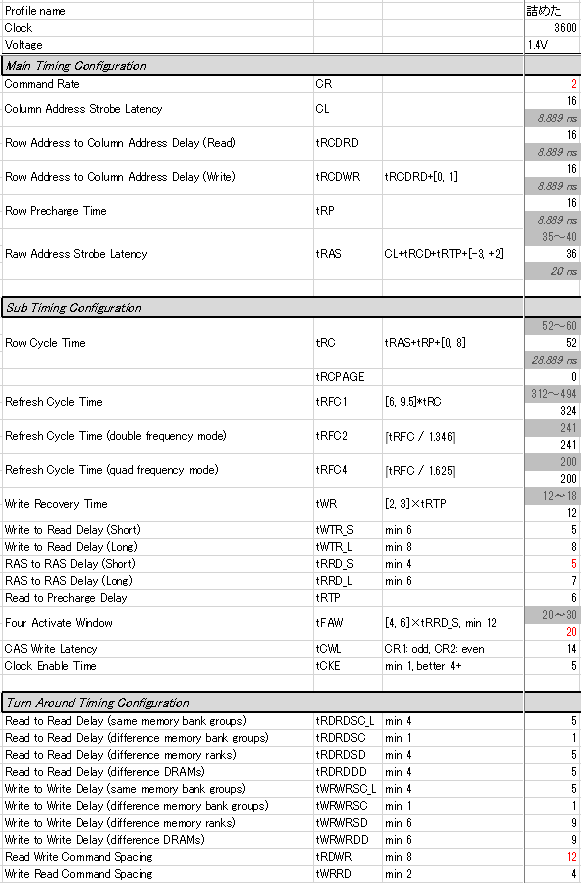

以下の Excel 表を貼っておきます。まだ確認していないところがありますが,おおよそ 3600CL16 の設定は限界値まで引き出せているかと。

OCCT で 30 分ほど問題なく走っていますし,通常利用でも BSoD とかになったりしないので,ある程度は大丈夫でしょう(長時間テストかけるのめんどくさい…)。

3. エアフロー

正直,フロント 2 機に 3000 rpm 回るものを付けたのですが,3000 rpm まで回らないぐらい 5900X がおとなしいといいますか…

昨日の夜、やっと組み上がりましたw

— モノトーン@RTX 3O8O❌ 59OOX, 98O PR0, iPhone 12 mini⭕️ (@mntone) 2020年11月14日

M/B: MSI B550-A PRO

CPU: 5900X + NH-D15

RAM: G.SKILL DDR4-4000 17-18-18-38 4×8GB

SSD: Samsung 980 PRO 1TB

Power: ST1000-PTS

Case: NZXT H710 + NF-A14 iPPC-3000 PWM (2)

NIC: XG-C100C

グラボは以前の PC で使っていた

GPU: ROG STRIX GTX 1070 pic.twitter.com/rUFMP7pP9f

ファンは合計 8 機。構成は以下の通り。AER Fファンはケース付属のものなので,単体製品よりは若干コストカットされています。

- CPU: NH-D15 chromax.black

noctua.at - Front: NF-A14 industrialPPC-3000 PWM

noctua.at - Top: AER Fファン120mm

https://nzxt.jp/products/detail/aerf.html - Back: AER Fファン140mm

https://nzxt.jp/products/detail/aerf.html

各スペック

- Front: NF-A14 industrialPPC-3000 PWM: 800-3000 rpm, 158.48 cfm

- Top: AER Fファン120mm: 500-1500 rpm, 63.02 cfm

- Back: AER Fファン140mm: 500-1500 rpm, 103.43 cfm

設定は次の通り。

| 温度 | Front Intake % | Top Exhaust % | Back Exhaust % | Sum [cfm] |

|---|---|---|---|---|

| 40℃ | 16% (600rpm) | 0% | 40% | +9.3426 |

| 60℃ | 40% | 40% | 40% | +9.7905 |

| 70℃ | 60% | 55% | 70% | +13.796 |

| 85℃ | 100% | 100% | 100% | +24.476 |

NF-A14 iPPC-300 PWM はなぜか 16% 600 rpm でも回り続けてくれるので,そういう設定にしていますw 計算値は 480rpm で出しているのでもうちょっと合計値は高めになるかな。一応計算上は正圧であるので大丈夫だとは思います。

しかしフロント 2 機だけで正圧維持するの本当に面白いですね。計算せずに NF-A14 iPPC-3000 PWM は購入していて,正直最大回転で回しても若干排気のほうが多くなると思っていたので,トップの回転数を抑えめで運用しようと思っていました。

正直,今記事使うのにこの組んだ PC を使っているのですが,CPU ファン 2機 640 rpm,フロント 140mm 2機 600 rpm,バック 140mm 670 rpm ぐらいで動いているので,とても静かですね。ファンがでかいとやっぱり回転数がっつり落としてもそれだけのエアフロー得られるのは本当にいいと思います (ちなみにサブで走らせてる Sandy 機のほうがファンの音が響いてますねw)。

まとめ

次回以降は RAM OC 周りのシェアぐらいになるかと思います。まだ 3800CL17 とか 4000CL18 とかそのあたり全然試せてなくて。というかそもそも起動うまくしないので,CMOS リセットかける必要があってめんどくさいんですよね。AM4 は対応 CPU が多いからか,CMOS リセット後は CPU 認識で時間がかかりますし,とにかく待ってる時間が嫌いな人間なので,根気よくとかめんどくさい,って感じです。

また,自分はベンチマークスコアとか全く興味がない人間です(計算して実際の作業がどの程度早くなるか,といった参考程度にはしますが)。普段のクリップ投稿とかのエンコード時間が大幅に短縮できることがとてもうれしい感じですね。やっぱり計算機って所詮は道具ですからね。より生活を豊かにするためにあるものですから,新しいものを買ってちゃんとそのスペックを活かして楽しんでいくのがベターではないのでしょうか?